Groupement des

agriculteurs et agricultrices biologiques

de Vendée

En un clic

Les chiffres clés

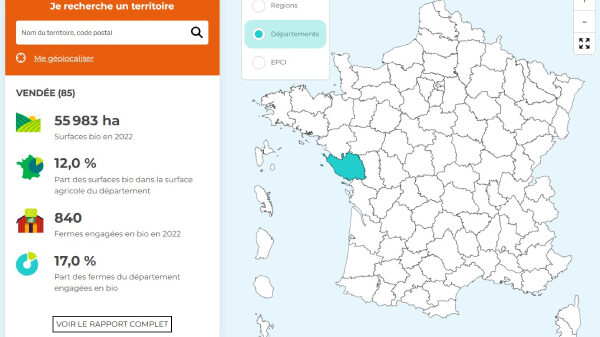

840

Fermes Bio

en Vendée

soit 17%

55 983

hectares Bio

en Vendée

soit 12%

120

interventions

dans les collectivités

120

formations

proposées par

le GAB en 2022

ACTUALITÉS

les événements à venir ...

A lire aussi

Ils nous font confiance

nos sponsors et financeurs